通常の妊婦検診だけでは分からない赤ちゃんの疾患があります。産まれてくる赤ちゃんの3-5%は何らかの疾患や障害をもっていると言われており、その中でもダウン症候群などの染色体異常によって起こる疾患が比較的多いとされます。NIPT検査(出生前診断)では、ママと赤ちゃんにリスクなく染色体異常の可能性を高精度で調べることが可能です。

NIPT検査ってどこで受けたらいいの?

NIPTを受けようか迷っているけど…なんだか不安だし、調べてもよくわからない

など感じている妊婦さんも多いのではないでしょうか?そこでNIPT認証施設の産婦人科専門医・臨床遺伝専門医である、安達ウィメンズライフクリニックの安達院長がninaruオンライン教室「NIPT受ける受けないをどう決める?」で発信されている内容を記事にまとめましたので、NIPTを受けようか迷っている方や、NIPTについて気になっている方は是非ご覧になってください。

臨床遺伝専門医・産婦人科専門医 安達将隆先生

安達ウィメンズライフクリニック院長

産婦人科専門医として現在18年目。

これまで多くの妊婦検診や出産、出生前診断に携わってきた経験を持つ。

出生前診断について、不安を煽り、不必要な検査を勧めるような情報が増えている中で「正確かつ最新」の情報を提供している。

安達ウィメンズライフクリニック 公式ホームページ

1 出生前診断について

Q1.出生前診断とは何か?

出生前診断とは

「胎児に何らかの先天的な知的・身体的な病気があるか否かを調べる検査」のことです。

NIPTをはじめ、コンバインド検査、羊水検査、絨毛検査など出生前診断の手法はいろいろありますが、すべての病気が検査対象になるわけではありません。

出生前診断では検査対象とならない病気❌

・原因が不明な、まれな病気

・対処法や治療法のない病気

・具体的な検査法が確立されておらず、 検査の精度が担保されていない病気

・出生後の児の身体的ないし知的な発育や、発達の中で初めて判明する病気

超音波検査による胎児の発育・形態の評価をはじめ、母体血や羊水、絨毛などにより検証可能な病気として、主に、染色体異常による先天異常があります。

出生前診断はすべての妊婦さんが一律に受けるものではなく、希望する妊婦さんがカウンセリングを受け、正しく理解した上でうけるものです。

出生前診断は、①非確定的検査と、②確定的検査の2つに大きく分類できます。

| 非確定的検査 | 確定的検査 |

| ・NIPT(新型出生前診断) …母体の採血により胎児・胎盤由来のDNA断片を分析 ・母体マーカー血清検査 …母体の採血により、胎児・胎盤由来のホルモン値を計測 ・コンバインド検査 …母体血清マーカーと超音波で評価する | ・絨毛検査 ・羊水検査 |

確定的検査では、絨毛 (胎盤の組織)や羊水を採取し、胎児の染色体情報を直接解析するため、確定診断が得られます。しかしながら、母体のお腹を通じて子宮に針を刺す検査のため、出血・感染・流産というリスクを伴うことがあります。

従って、まずはリスクの低い非確定検査を先に受けるのが一般的です。そのうえで、「陽性」と判定された場合、確定検査を受ける流れになります。

NIPTは妊娠9-10週という早い時期から受けられ、リスクもなく非常に精度が高いため、出生前診断の主流になってきています。本日はNIPTを中心にお話をしていきます。

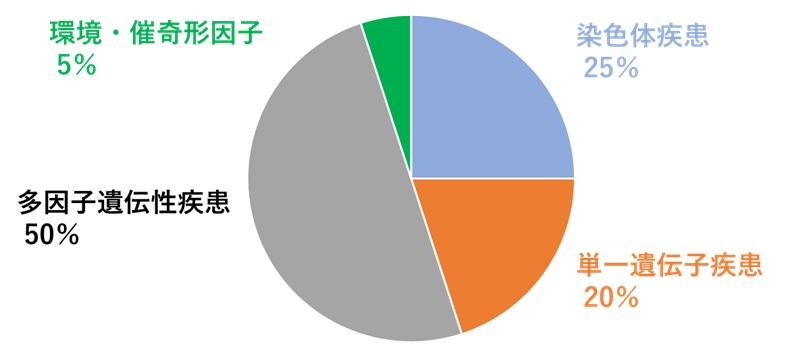

Q2.生まれてくる子どもに何らかの疾患がある確率はどれくらいですか?

何らかの生まれつきの病気をもっている赤ちゃんは、全体の3~5%といわれています。

こちらの数字には、妊娠中にわかるもの・生まれてきてからわかるもの・

発達の中でわかるものも含まれています。

出生前診断でわかる「染色体異常」はそのうちの1/4程度とされます

出生前診断の検査対象となる染色体異常について

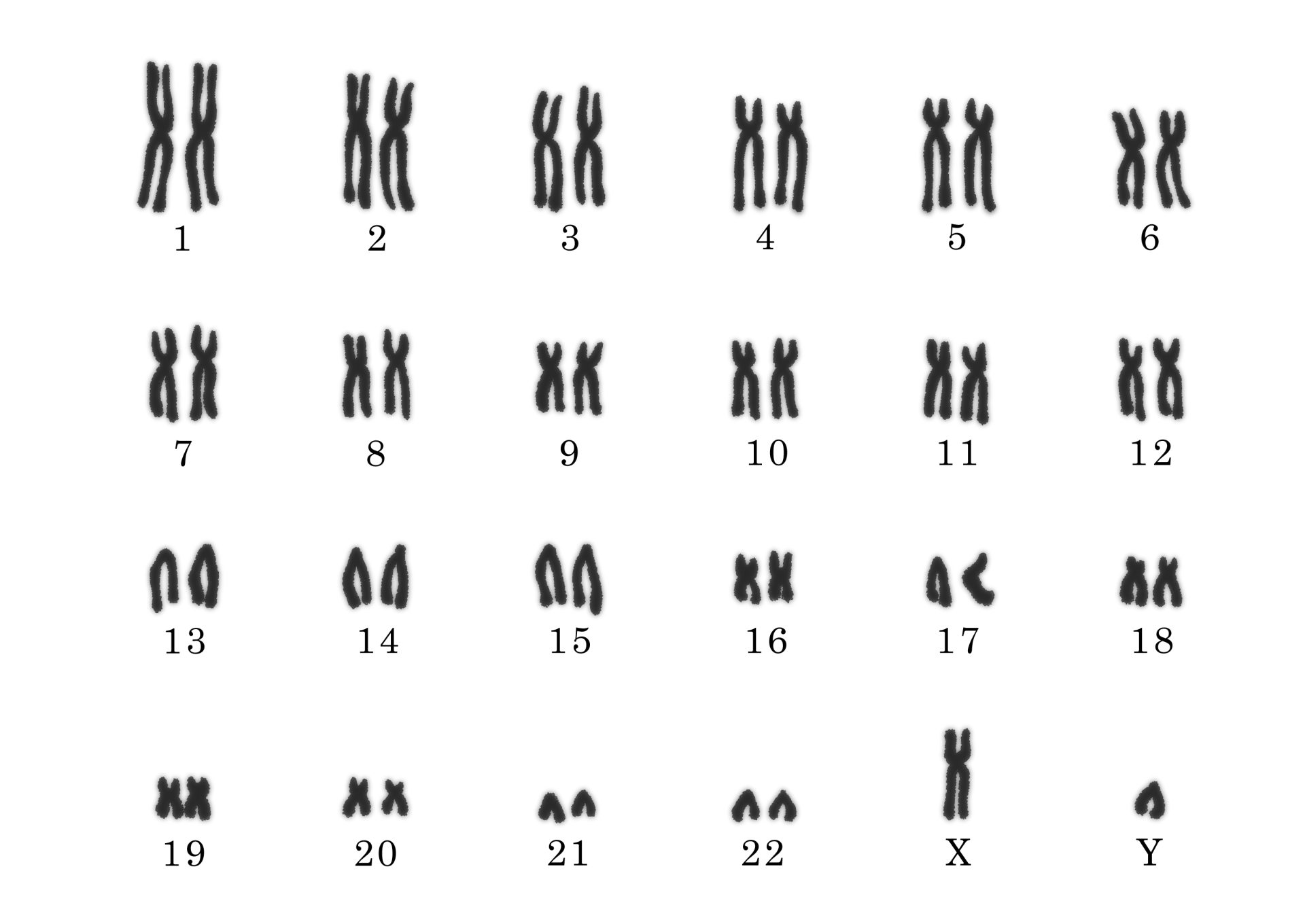

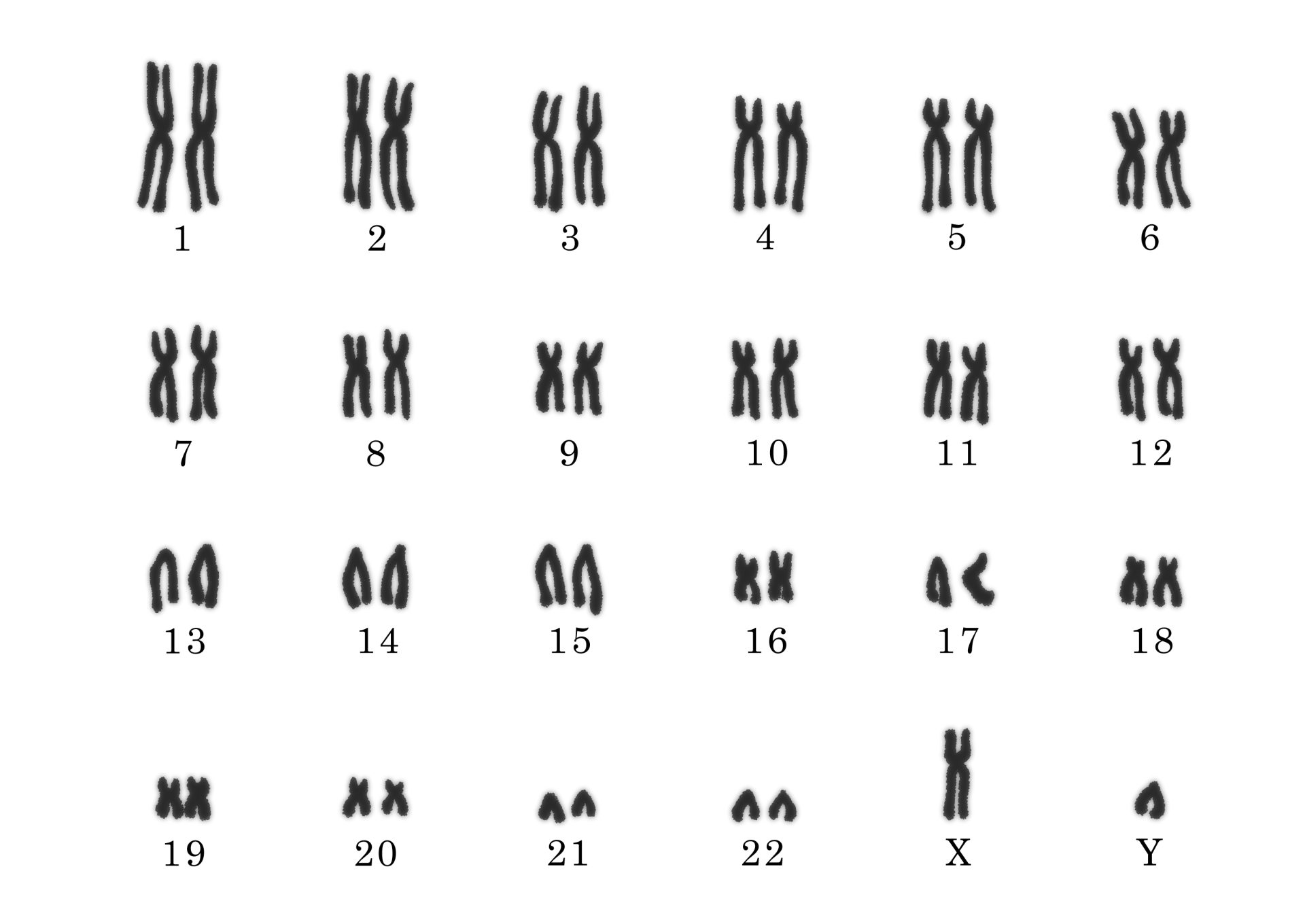

こちらの画像は、ヒトの染色体の組織図です。

私たちの体を作る細胞の中には、細胞核と呼ばれる部分があって、そこに染色体が入っています。染色体はらせん状のDNAが折りたたまれたもので、DNAには遺伝情報(遺伝子)が納められています。

通常、1つの細胞に染色体は合計46本あり、44本が常染色体・2本が性染色体です。1番から22番を常染色体と呼びます。お母さんとお父さんから1本ずつもらって、2本で1対となっています。

XとY は性染色体で、XYが男性、XXが女性となります。

染色体は、サイズが大きく、遺伝子保有数の多い染色体から順に番号が割り振られています。番号が進むほど、サイズが小さく、遺伝子保有数が少なくなります。

(※編集部注 こちらの画像はXYのため、男性の染色体組織図)

精子と卵子が受精してからの受精卵の発生、細胞分裂の過程で、本来2本で1対の染色体が、1本余計になって3本になってしまうことを「トリソミー」といいます。

生まれうる染色体異常は、13、18、21番のトリソミーです。

それ以外の比較的サイズが大きく、遺伝子保有数が多い染色体に異常が起きた場合は、産まれてこれずに流産や死産となります。

(※編集部注 画像のように、染色体は1番が最もサイズが大きく、次第に小さくなっていきます)

そのため、実際は13、18、21番染色体のトリソミーがNIPTの検査対象になります。他の番号の染色体異常は、自ずとNIPT検査の対象とはなりません。

Q3.染色体異常とは何が原因で起こるのでしょうか?

現時点では、原因ははっきりとわかっておりません。

妊娠時の母体年齢が上がるにつれて、発生率が上がる傾向にあります。また、トリソミーの出産経験があると、再度トリソミーの子が生まれる可能性があります。

妊婦さんの年齢が上がるにつれて、トリソミー発生率が増えるのはなぜでしょうか?

精子と卵子が受精し、細胞が分裂増殖していく過程で細胞分裂がおきます。

高年妊娠の場合、卵子の劣化により染色体が不均等に分離することがあり、本当は2本に分裂するのに3本になってしまったり、1本になってしまったりということが起こり、これによりトリソミーのお子さんが生まれる可能性が生じます。

2 NIPTの基礎知識

Q4.NIPTの検査方法と検査でわかることはなんですか?

NIPTの特徴としては、NIPTは早い週数で実施可能かつ精度が高い検査になります。

お母さんの血液中にふくまれる赤ちゃん由来のDNAの情報から、胎児が染色体異常をもつかどうか調べます。血液検査のため母体へのリスクがなく、高確率で染色体異常を調べられるのがメリットです。

検査の実施時期は、一般的には妊娠9週以降(妊娠10~13週頃)になります。日本のNIPTでの検査対象は、認定施設の場合は21トリソミー、18トリソミー、13トリソミーのみ。

その他の染色体の疾患については、認可外施設で検査を実施している場合もあります。

Q5.NIPTは「精度が高い」とのことですが、染色体異常を確定はできないのですか?

NIPTはあくまで非確定的検査になります。NIPT検査では、染色体異常を確定はできません。

NIPTは高い精度を誇る検査ですが、検査の制度は以下の通りです。

・陽性的中率:90%前後

(※ただし、母体年齢が低いほど陽性的中率は低くなる)

・陰性的中率:99.9%

⇒ 偽陽性:10%前後、偽陰性:0.1%前後

陽性的中率とは、検査結果が陽性と判定されたうち、実際に染色体異常がみられる (病気を有する)場合です。

陰性的中率とは、検査結果が陰性と判定されたうち、実際に染色体異常がみつからない (病気がない)場合になります。

偽陽性・偽陰性とはどのような意味なのでしょうか?

検査では陽性と判定されたものの、実際には胎児に染色体異常が見つからなかった場合を「偽陽性」といいます。染色体異常の細胞が胎盤のみに存在し、胎児には存在しないことがあるためです (胎盤限局性モザイク)。報告により多少の違いはありますが、偽陽性の割合は10%前後とされます。

これに対し、検査では陰性と判定されたものの、実際には胎児に染色体異常がある場合を「偽陰性」といいます。NIPTの陰性的中率は非常に高く、偽陰性の割合は0.1%しかないといわれています。

従って、NIPTは「胎児に染色体異常がないこと」を高精度に評価するものです。

陽性の場合は確定的検査(羊水検査)が必要になります。

NIPT検査で結果がでないこともあると聞いたのですか、本当ですか?

NIPTでは技術的に判定できないことがあります。

それを「判定保留」とよびます。

判定保留の例:

①検査実施週数が早すぎる

(お母さんの血液中に含まれる赤ちゃん由来のDNA量が少ない)

②母体の肥満

(体重が増えれば増えるほど、その人の循環血液量が増えるため、赤ちゃん由来のDNAが相対的に希釈されてしまう)

③母体の骨髄移植・臓器移植の既往

(NIPTはお母さんの血液中にある赤ちゃん・お母さんのDNAの情報から赤ちゃんに染色体異常があるかどうか調べる検査です。骨髄移植や臓器移植を受けた場合、第3者由来のDNAがお母さんの血液中に存在することになるため、赤ちゃんの染色体異常を正確に調べることができない可能性があります。)

④双胎一児死亡など

(妊娠初期には双子であったが、途中で片方の赤ちゃんが流産になった場合、流産になった赤ちゃん由来のDNA量が変動し比率が変わるため、判定保留になることがある。)

Q6.NIPTで陽性となった場合、次はどんな検査をしますか?

確定的検査としての羊水検査が必要です。

流産(~0.5%)、子宮内感染(極めて稀)、汎発性腹膜炎(極めて稀)などのリスクがあります。

羊水検査は、妊娠15~17週頃に行います。

羊水検査では、具体的にどのようなことをするのでしょうか?また、15~17週に検査をする理由はありますか?

お母さんのおなかに超音波をあてて、子宮や胎盤の位置を確認します。その後局所麻酔を行い、子宮内の羊水をめがけて針を刺し、シリンジで羊水を吸引・採取します。羊水中に存在する赤ちゃんの細胞を採取し、その染色体情報を直接解析します。

15週未満だと羊水量が少なく、胎盤や赤ちゃんに針が当たって流産する危険性があります。

羊水検査の解析には2,3週間かかります。羊水検査の結果、トリソミー細胞が検出され、染色体異常の確定診断がついた際に、妊娠を継続するか否かを21週台までに判断しなければならないため、羊水検査の解析に要する期間を含めて遡って、遅くとも17週前後までに羊水検査を受けることが一般的です。

(※編集部注 日本では、妊娠22週以降の中絶は法律上禁止されています。)

Q7.NIPTの検査対象である、21トリソミー 18トリソミー 13トリソミーについて教えてください。

21・18・13トリソミーのそれぞれについて、詳しくお聞かせ願えますでしょうか?

21トリソミーについて

21トリソミー:ダウン症候群

は、妊婦検診の胎児エコーで見つかることもある疾患です。

21トリソミー:ダウン症候群

・21番染色体に原因がある先天性疾患

・全出生において約1000分の1程度の発症頻度

・染色体異常による先天性疾患の中で最も多い

・「胎児エコーで見つかる場合がある(首の後ろのむくみ、発育不良など)」

・精神発達遅滞、特徴的な顔貌、心奇形、消化管閉塞、白血病など

→症状は人それぞれ

・平均寿命は60歳前後、症状の程度により社会的に自立できる場合もある

18トリソミーについて

18トリソミー:エドワーズ症候群

は、21トリソミーに比べると、心臓や消化管などの合併奇形がより広範囲に複雑に生じるため、根治的な治療が難しい場合が多いと言われています。

18トリソミー:エドワーズ症候群

・18番染色体に原因がある先天性疾患

・全出生において約3500~8500分の1程度の発症頻度

・成長障害や心疾患、臓器の異常、手足の変形など

13トリソミーについて

13トリソミー:パトー症候群

も18トリソミーと同様で、心臓や消化管などの合併奇形がより広範囲に複雑に生じるため、根治的な治療が難しい場合が多いと言われています。

13トリソミー:パトー症候群

・13番染色体に原因がある先天性疾患

・全出生において約5000~10000分の1程度の発症頻度

・口唇裂や口蓋裂などの顔面の異常、小眼球症、網膜異形成、単眼症など

Q8.NIPTは誰でも受けられますか?

基本的には誰でも受けられますが

・高年妊娠(35歳以上)

※2022年以降は年齢制限がなくなり母体年齢に関係なく実施可能

・胎児の染色体異常について不安が強い

・形態、発育から13・18・21トリソミーの可能性が示唆される

・過去に染色体異常のお子さんを妊娠、出産した経験がある

上記に当てはまる方がNIPTの主な検査対象者とされています。

Q9.NIPTの目的・意義はなんですか?

疾患の発見だけを目的としたものではありません。

・胎児の先天性疾患を把握すること

→それにより、事前に準備ができることを目的としています。

あくまで希望する妊婦さんだけが受ける検査であり、全妊婦さんに対して一律に行うものであってはなりません。

「出生前検査は、胎児の状況を正確に把握し、将来の予測をたて、

妊婦及びそのパートナーの家族形成の在り方等に係わる意思決定を支援することを目的とする」

出典)厚生科学審議会科学技術部会

NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会2021年5月に出した報告書

3 NIPTを受ける施設について

Q10.NIPTを受けられる施設について基準などはありますか?詳しく教えてください。

日本医学会が認証した認可施設で受けるのが基本です。

→ウェブサイトで地域ごとの施設一覧を閲覧可能

認証の基準

・ 検査前後に十分な遺伝カウンセリングを受けられる

・検査精度・検査機関の正確性が担保されている

・全てを支える他職種の専門家がいる

※臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラーなど、出生前診断をはじめ、遺伝性疾患の検査やリスク評価、治療の経験が豊富な専門職種が在籍している

遺伝カウンセリングという言葉がでてきましたが

具体的にはどのようなものなのでしょうか?

出生前診断により、染色体異常のお子さんであることが判明した場合にどう向き合うのか、生まれてきたらどのように育てていくのか、合併症 (心奇形、精神発達遅滞など)の治療をどのようにすすめていくかなどについて話し合います。また、染色体異常によらないその他の先天的な病気、小児期に発症する病気などに対しても、対処法や予防法について情報提供をします。

通常の診療とは別に1時間くらい時間を設けて個別に対応するのが遺伝カウンセリングになります。通常は検査前に行いますが、検査後診断が確定した後にも行う場合もあります。

Q11.認可外施設で検査を受けても問題ありませんか?

違法ではないですがトラブルもあります。

認可外施設は予約も取りやすく、施設数も多くて便利ではありますが

以下のような問題点があります。

・検査、管理体制の不備(遺伝診療の知識・経験が乏しい医師が担当)

結果が陽性だった場合の対応が不明

十分な遺伝カウンセリングが受けられるか不明

・21トリソミー、18トリソミー、13トリソミー以外の、微細欠失などの染色体構造異常や遺伝子疾患の検査も可能という施設もありますが、これらの疾患に関しては現代の医学では検査精度が十分とは言えません。また、得られた検査結果の解釈が困難で、病気の判断ができない可能性もあります。また、検査費用が高額で、検査結果が得られない場合もあるとされます。

さらに、産婦人科専門医ではない他診療科の医師をはじめ、遺伝診療の経験に乏しい医師が検査を行う場合もあるほか、検査だけを行いアフターフォローが無い施設もあります。

4 NIPTを検討する上で大切なこと

Q12.NIPTを受ける・受けないをどのような理由で判断する人が多いですか?

判断される理由はさまざまです。

・自身が高齢のため不安(年齢による理由が8-9割を占める)

・経済的に不安

・異常があれば妊娠継続をあきらめるか悩んでいる

・親族にダウン症候群の方がいる

・自身やご夫婦の老後や将来への不安

・上のお子さんへの影響がないか不安

などのお声をお伺いしております。

昨今の女性の社会進出の影響で、結婚出産の年齢がひと昔前にくらべて高くなってきているため、NIPT検査を検討される方も増えているようです。

NIPTを受けるかどうかについて夫婦間で意見が割れることがあるため、まずは家族で十分に話し合うことが必要だといえるでしょう。

Q13.NIPTについて家族と話し合ううえで大切なことは何ですか?

ポイントとしましては、下記の4点が挙げられます。

・基本的な情報を収集、理解できているかの確認

・素直な自分の気持ちを相互に話す

・自身が大事にしたい人生における価値観

・検査で異常がなくても先天異常をもって生まれてくる可能性はゼロではなく、その場合どうしていくか

「具体的にどのような病気を調べられて、どのような病気を調べることができないのか。またNIPTの検査結果が陽性であったとしても、確定ではないということ。

NIPTが陰性だったとしてもすべての先天異常の可能性を除外できるわけではない。最先端の技術ではあるが、調べられる病気はあくまで限定的である。」

などの基本的な情報を、ご本人、ご家族が共通理解することが大切です。

実際に染色体異常のお子さんがうまれてきても、その子に向き合いながら生活されているご家族もいらっしゃいます。

安達院長からのメッセージ

赤ちゃんを授かることは大変素晴らしく、おめでたいことです。

それと同時に、おなかの赤ちゃんに障害があるのかどうか、もし障害があったら育てていけるか心配だという不安は誰にでもあると思います。

昨今では核家族化が進み、子育てに際して親族・親戚のサポートが得られない場合が多いです。

そのような状況下で、染色体異常をはじめ、障害があるお子さんを育てていくことは、誰にでもできるわけではないと思います。

中には、必ずしも必要とはいえない検査をすすめる医療機関もあるかもしれません。

これから妊娠を希望される方や今現在妊娠中の方で、NIPTを受けるか否か迷っている方が、本日のお話をもとにNIPTについて正しく理解し、ご家族の方とも共有していただけましたら幸いです。本日はありがとうございました。

妊娠アプリ『ninaru(ニナル)』ninaruオンライン教室のご紹介

こちらの記事の内容は、2025年3月20日に開催された、 ninaruオンライン教室「NIPT受ける受けないをどう決める?産婦人科専門医が徹底解説!!」の動画を拝見しまして作成させていただきました。

毎月無料で開催している、妊娠・産後の不安や悩みに寄り添う『ninaruオンライン教室』。プレパパ・パパが「今知りたいこと」について、各テーマの専門家がわかりやすく解説されています。ぜひ他の講座にも出席なさってみてください。

ninaruオンライン教室について

ninaruオンライン教室は、妊娠・育児情報アプリ「ninaruシリーズ」のアプリコンテンツのひとつです。妊娠・育児で抱えやすい悩みや不安に関するテーマをはじめ、暮らしや生活をサポートする幅広い内容のオンライン講座を配信しています。

全国のママ・パパが無料で受講可能なオンライン教室ですので、ぜひ気になる講座を探してみてくださいね。